Meu pai tem uma mania bastante recorrente de repetir as mesmas histórias não uma ou duas vezes, mas sim quinze, vinte vezes em um espaço curto de tempo. Uma mesma história pode ser contada com a mesma intensidade e riqueza de detalhes hoje e na semana que vem.

Meu pai tem uma mania bastante recorrente de repetir as mesmas histórias não uma ou duas vezes, mas sim quinze, vinte vezes em um espaço curto de tempo. Uma mesma história pode ser contada com a mesma intensidade e riqueza de detalhes hoje e na semana que vem.

Acostumada, já não me incomodo quando ele começa a dizer que teve uma vez em que fomos ao parquinho em Santo André e que meu irmão ficou olhando todo sério para o carrossel de patinhos…. E que só depois de um bom tempo analisando o brinquedo resolveu se aventurar nele. Geralmente, quando quer reforçar que o Lila é um cara desconfiado desde criança, é assim que ele chega no assunto. Também não solto mais nenhum suspiro quando ele volta para a história de quando ele e mamãe, na época uma estudante de psicologia, quase foram assaltados. “Fui buscar sua mãe na faculdade e, depois da aula, enquanto conversávamos no meu carro, vi pelo retrovisor um homem vindo de um lado e outro, do outro. Daí pisei no acelerador para fugir dos bandidos”.

Para ser sincera, até gosto do jeito de repetir histórias do meu pai. Com ele ao nosso lado, tenho a certeza de que as melhores histórias da nossa vida estão a salvo. Talvez seja por isso que eu, também, gosto tanto de contá-las por aqui: para mantê-las vivas.

De todas as histórias repetidas que papai conta, uma delas me pegou em cheio dia desses. “Teve uma época, que não durou muito tempo, em que você não queria dormir sozinha no seu quarto porque falava que tinha um monstro debaixo da cama”. É ele começar a contar essa história que eu já esboço o maior sorriso. É que eu lembro dessa fase. Assim como as histórias do meu pai, “Chuck, o Brinquedo Assassino”, também se repetia infinitas vezes no SBT, e eu ficava noiada que um bicho horroroso feito aquele pudesse existir fora das telas, mais especificamente no meu quarto. “Sua mãe até aceitou que você dormisse com a gente um ou dois dias, mas logo cortou. Dizia: não tem monstro nenhum não, deixa de besteira, pode ir lá no seu quarto dormir. E foi assim que você perdeu rapidinho o medo”, sempre conclui.

Houve, ao longo da minha infância, outros eventos que me causaram certo terror. Os apagões no bairro, por exemplo.

A rua toda no escuro – com a vizinhança muitas vezes em silêncio, as chamas das velas vistas através das janelas, o barulho do vento e a sombra dos galhos das árvores, que se pareciam com braços de criaturas abomináveis. Sem contar o constante medo da aparição dos palhaços da van que, diziam por aí, sequestravam crianças para roubar seus órgãos e vendê-los no mercado negro.

Apesar de tudo isso, que era potencializado pela minha imaginação, eu sempre me considerei uma criança corajosa. Não passava muito tempo pensando no que poderia dar errado. Desencanava das dores que o carrinho de bate-bate causava no dia seguinte, não tinha medo de deslizar lá do alto daqueles escorregadores inflável, muito menos pensava que um trágico acidente aconteceria e cairíamos todos do chapéu mexicano do parquinho mequetrefe do bairro vizinho.

A medida que a adolescência se aproximava, aí sim comecei a me ver mais preocupada, com medo de coisas reais e não só dos personagens malucos que habitavam a minha mente.

Era a ascensão dos noticiários sensacionalistas da tarde – e todo dia se reportava um novo caso de estupro no nosso bairro. Naquela época, conhecia de vista duas meninas da escola que foram abusadas. Imaginava o trauma dessas garotas constantemente e, com medo de que algo tão terrível acontecesse, também, comigo, ficava sempre de olhos bem abertos nas raras vezes em que mamãe, por algum motivo, não conseguia ir me buscar depois da aula.

Quando cheguei na vida adulta, os medos continuaram, mas seguiram de um jeito diferente. Como uma garota nascida e criada em um bairro humilde na Zona Leste de São Paulo, eu sentia que tinha que estar sempre atenta e preparada para correr. Morria de medo quando voltava para casa à noite, depois do estágio e da faculdade. O breu das ruas me apavorava. Nessa época, eu me sentia vivendo duas vidas: uma no ambiente classe média alta em que trabalhava, um mundo cercado por câmeras e seguranças, e outra no meu bairro. Todo dia, eu me sentia “virando uma chavinha”: agora você está segura, relaxa; agora fica mais atenta porque aqui é barra pesada. Eu tinha medo, mas ia com medo mesmo porque não ir não era uma opção. Ainda não é, mas isso discutiremos mais para frente nesse post.

Lembro até hoje do dia mais apavorante de toda a minha vida: e ele não tem nada a ver com o meu bairro.

Eu havia descolado, por sorte, um assento na janela no avião que me levaria para a Califórnia, onde eu, filha de um taxista e de uma professora, estudaria por alguns meses. Em meio aos gritos de várias crianças que estavam a caminho da Disney, eu pensava em como aquilo era gigante pra mim. Eu havia trabalhado todos os finais de semana do ano anterior para pagar aquele intercâmbio. Todos. O avião então começou a se mover. Estava finalmente realizando um sonho, o maior deles. E, então, a energia caiu e todas as luzes se apagaram.

– Senhores passageiros, houve falha na elétrica do avião, mas já estamos solucionando o problema. Pedimos paciência e compreensão de todos – disse no auto-falante o piloto.

Mais dez minutos e o avião ligou novamente. Tudo certo para voar.

Já estávamos atrasados – e eu temia perder a minha conexão ao chegar nos Estados Unidos. As luzes todas acesas e, pluft, a energia caiu novamente na aeronave toda. Isso continuou por mais 30 minutos. Liga, desliga, liga, desliga. Uma família, certa de que aquele era um sinal divino, pediu para desembarcar. Outras duas seguiram a primeira. Eu até pensei em fazer o mesmo, mas aquele era o meu maior sonho. Não se desiste de um sonho assim, por medo.

O avião decolou com mais de uma hora de atraso. Minha vizinha de assento, uma pugilista que morava em Newark, tagarelou sobre suas conquistas durante boa parte da viagem – até que o relógio bateu duas da manhã e ela capotou. Foi exatamente nesse momento que uma turbulência severa começou a chacoalhar o avião. Balança daqui, balança de lá, balança mais um pouco. Continuei acordada esperando que aquilo passasse. Não passou – e, por um momento, achei que teria uma crise de pânico. Não é possível que aquele era mesmo um sinal! Não acredito que justamente quando vou finalmente realizar o meu maior sonho, essa desgraça vai cair! Puta que pariu, ein, Deus? Até que PLIM, me deu um estalo. Ora, só se eu for muito azarada mesmo para o negócio dar ruim justamente quando estou pulando de felicidade. Se sou tão azarada assim que não posso nem realizar meu maior sonho, que caia logo essa merda. E só aí consegui dormir.

O avião, claro, não caiu.

Desde aquele dia, tento lidar com o medo da mesma forma: pode sentir tudo isso aí dentro, mas siga nadando. Não deixe o medo dominar. Porque o medo é paralisante e o medo é acumulativo. Quanto mais medo guardado e não resolvido, mais esses medos atrairão outros medos. E outros… E outros…

Consigo, hoje, identificar momentos em que o medo quase dominou quem eu sou: quando resolvi mudar da casa dos meus pais para um apartamento em que o aluguel era, meu deus!, o valor completo do meu salário como repórter de uma revista adolescente; quando fui cobrir uma premiação internacional famosíssima e tive medo de falhar; quando encontrei uma amiga basicamente desacordada no chão da balada rodeada por rapazes mal intencionados, quando vi mamãe numa cama de hospital depois de uma cirurgia delicada no cérebro e quando me vi soterrada na dor da perda. De alguma forma, mesmo desesperada, procurei soluções para todos esses momentos. Eu sei que tive medo, mas enfrentei porque não era uma opção não enfrentar.

Até que chegou a pandemia mundial de COVID-19 e, consequentemente, a quarentena. Os oito meses trancada dentro do mesmo apartamento que aluguei pelo valor completo do meu salário me levaram a uma varredura dentro de mim: quem sou eu realmente?, quais características me definem, como posso usá-las para ser uma pessoa melhor? e o que quero fazer de diferente a partir de agora?

E foi aí que descobri que a mente esconde mesmo muita coisa. Que eu já fui muito corajosa, em muitas situações. Mas que hoje vivo à base de empilhar medos. Esses medos escondidos, medos não resolvidos. Medos que eu nem via como problemas até refletir durante esse tempo todo sozinha.

Tenho medo de morrer de coronavírus, medo de quem eu amo morrer de coronavírus. Medo de quem eu amo morrer de qualquer coisa. Medo de dirigir (não tenho carta até hoje), medo de parir (adoraria ter um filho, mas deve ser uma dor tremenda), medo de não saber balancear as coisas e ser dominada pelo meu ego (vejo isso acontecendo por aí o tempo todo), medo de acabar ficando famosa e odiar, medo de não chegar à velhice e mostrar todos esses meus diários aos meu filhos, netos, bisnetos, que seja.

Medos.

Medos esses que são tratados com o tempo.

Medos esses que são tratados com terapia.

Medos esses que são tratados olhando mais atentamente para dentro. E pra fora.

Porque empilhar os medos, pra mim, não é mais uma solução.

Porque não enfrentar a vida, que é repleta de situações que nos causam medo, de cabeça erguida, não é e nunca foi uma opção.

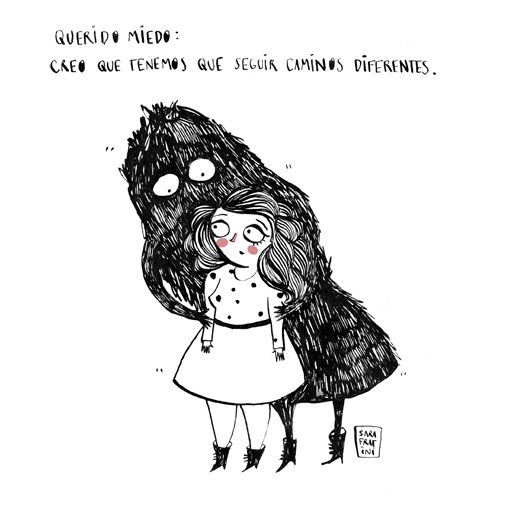

* Ilustração do post feita pela talentosíssima Sara Fratini – visitem o trabalho dela!

Google+

Ah, Line! Que delícia de texto.

Eu me identifiquei com tantos medos que você apontou. A gente tem um monte de medo sim, mas coragem não é ausência de medo. É, na realidade, ir com medo mesmo. E como você alerta: não ir não é uma opção. Continuemos seguindo. ❤️

Que texto maravilhoso! E é isso mesmo… é muito fácil viver no morno, não bancar situações pelo medo. É tão fácil viver se auto sabotando procurando garantias… ah como se a vida tivesse alguma.

No meio de tanto medo de sofrer a gente acaba esquecendo que medo já é sofrimento.

Seguimos apesar de tudo e por tudo, porque entre viver e estar vivo há um árduo, e tantas vezes muito recompensador, caminho!

Amo os seus textos, me identifico sempre, também tenho vários medos, mas não podemos deixá-los nos dominar, a vida é bela demais para deixar de aproveitar e experimentar novas experiências.

Saudades!

Continue firme e forte como sempre! ❤️

Tem tantos pontos que eu me identifiquei!!!

Eu sou uma verdadeira empilhadeira de medos. Desde os menores, que começam com medo de grilos, até os que viraram fobias, como vômitos. Sim, fobia de vômito. Me paraliza de uma forma que eu não consigo me aventurar em experimentar comidas que nunca fizeram parte do meu cardápio (comer macarrão com molho branco, por exemplo, foi uma pequena vitória na vida), porque o medo de passar mal e vomitar é maior. Me paraliza. Já me paralizou a ponto de estar tão tensa que precisei ir ao hospital – desencadeou minha primeira e única crise de pânico. Eu tava apavorada com a possibilidade de ficar sozinha, passando mal e Deus me livre, acabar vomitando. No consciente, aquilo não fazia (e nunca fez) sentido nenhum. É uma coisa COMUM. Eu já vomitei antes, você faz aquilo e passa. Mas o inconsciente da gente não entende, e faz o nosso corpo não entender também, faz a gente agir de maneira totalmente estranha – ou pelo menos, de uma maneira que não agiríamos se tivéssemos escolha.

Mas outros medos maiores e menores me acompanham e ditam a minha vida, de maneira tão silenciosa que nem sempre percebemos até realmente pararmos pra pensar sobre o assunto. Eu sempre gostei de aprender e ler, por exemplo, mas percebi que nos últimos anos eu me forço a aprender coisas que são totalmente desafiadoras pelo simples motivo de querer exercitar ao máximo o cérebro. Por que? Medo do Alzheimer, que a vovó tinha. Anotar tudo bem bonitinho, quase que em um passo a passo mais explicativo possível, ultrapassou o “sou uma pessoa organizada e metódica” – não quero esquecer nada.

Mas enfrentar os medos é bom. É uma sensação maravilhosa saber que aos poucos, você passa a deixar de ser dominado por aquilo que mais teme. Tipo o dia que eu comi macarrão com molho branco. Molho branco me lembrava vômito, me deixava de estômago embrulhado. Minhas amigas do trabalho (que já ultrapassaram o título “amigas do trabalho”, na verdade), ficaram muito orgulhosas. O dia que eu experimentei comida japonesa então, foi quase uma festa (apesar de que essa experiência eu não pretendo repetir – onde já se viu ter que comer algo pelo menos duas ou três vezes pra realmente ficar bom? Por que eu me colocaria nessa situação? Só pra dizer que como comida japonesa? PASSO). E ver que você conseguiu desencanar do medo do avião cair, e conseguiu chegar lá sã e salva, me faz pensar: tem horas que a única coisa que podemos fazer é realmente jogar um grande “que se foda. Se cair também, que se fodaaaa”. Porque por mais que gostaríamos, a vida definitivamente não está nas nossas mãos. E eu me atrevo a dizer: a única coisa que realmente está nas nossas mãos é o poder de dizer “que se foda. Vou ali fazer, porque esse é o meu sonho”. Não importa quantos molhos brancos tenhamos que enfrentar ou quantos aviões precisemos tomar.